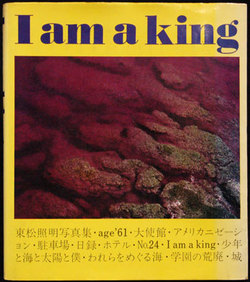

わたしが好きな日本人写真家の東松照明氏が1972年に出版した『I am a king―東松照明写真集 (1972年)

』を読む。いや、視るか。学園紛争に揺れるなか、多摩美の荒んだ教室の光景が印象的だった。管理側でもなく、また革命の徒でもなく、どちらの側からもはみ出してしまった孤高の写真家の懊悩が写真を通じて伝わってくる……

この写真集には東松氏の日記と文章がかなりのボリュームで載せられているのだが、そのなかにも登場する中平卓馬氏が、70年に刊行した『来たるべき言葉のために―写真集 (1970年)

』は、東松氏の作品とは対照的である。

中平氏の写真が鈍器だとしたら、それら写真のあとのひたすら長い文章は、刃のように切先が尖った火鉢であり、読むそばから火傷を負いそうである。

ただ、 21世紀人のわたしは当時の出来事のその先を知り、それゆえ客体視し、批判的に読むただの通りすがりであるがゆえ、その火鉢の熱さだけを感じるのであり、 火傷を負うわけではない。

その写真は当時の革命の波動というか、若き中平氏がその熱と情動に突き動かされながら撮ったものだ。革命家として既存のシステムを否定し、しかし、武器ではなく、カメラを握りしめているがゆえ、その焦燥が伝わってくる。

焦燥は、中平氏の写真と革命との距離を語った一文にも透いてみえる。写真家と写真は、リアルな出来事の前では「陰毛にたかるケジラミのようである」と氏は語る。「目の前で性行為が繰り広げられているのに、ケジラミは決してそこに参加しない」という。これはもしかすると焦りというよりは、「撮る行為」につきまとう疎外感であり、その一点において東松氏、いや、全世界の写真家に通低する傍観者としての孤独なのだが、革命のただ中に身を置くレンズ越しの革命家において、それは身を焦がす焦燥だったかもしれない。

私見ではあるが、アジテーションを含め、その新しい画を以て“写真革命”の旋風を起こそうとする中平氏のそれは、剥き出しの凶暴さと不完全さがその魅力のすべてであり、どこかで「まあ、落ち着け」と思う四十代の自分がいる。

一方、中平氏の咽せるような熱さとは反対に、東松氏の『I am a king』に含まれる「孤独」と「狂気」はゾワゾワとそれを視るわたしの心という感情の沼にさざ波を立てていく。

ほぼ同時期に撮られたと推察されるこの二冊の隔たりは、才気迸る作家たちの現実へのスタンスの差であり、その間には大河が流れている。日本写真史のルビコン川である。

東松氏の作品は一貫してその焦点距離が個人的な視線の延長に据えられるが、中平氏のそれは全世界を覆おうとするあまり、“一人グーグルアース”状態な気概に満ちながら、そこにつきまとう困難さに狼狽しているかのようにもみえる(わたしはそれが悪いとはまったく思わないけれど)。

個人の孤独を通して世界の無意味さや孤独に深く静かに浸透させていく東松氏の手腕は、確信的な狂気であり、むしろ学園紛争ルポの章は狂気が影を潜め、スタイリッシュなその持ち味とは違う「素」の顔が覗く。

一方、狂っていると仮定した旧社会や制度に対し、それを打破せんと新しい狂気を投げつけていく中平氏の作品は表現的ゲバルト(暴力)革命であり、そのどちらも面白い。21世紀を超えて客観を装う写真がどこ までいっても「主観の産物」である以上、わたし個人は「視る感情的暴力」に飢えていることを追認した。

上はカジンスキーの作品『コンポジションVI』。戦争への不安とその反発が抽象画として結実した。

己の情動、不安をちぎっては壁に投げつけ、そうだったかと思えば、ときには絶望し、ひたすらダウナーに浸る60年代作家の作品の「体温」に触れ、そこから滴る血を輸血するのである。

それはコードを纏い着膨れした知的仮装パーティー、小利口になった作家たちのマニエリスム、もしくはすべてが崩壊したのちに熱の放射が徒労であると言わんばかりの日常では、シャツ一枚でわめき叫び、手当たり次第ファックせよファックせよ(この場合のf**kは性交ではない)と脊髄の信号を受け止めるかのごとく情動に身を任せた感情的写真に焦がれることを意味する。もはや現代の日本人が撮れないであろうそれら写真に憧憬を抱く。わたしは視たい。来るべきマザーファッカーたちの写真を。

「おまじない? 何の?」

「人を片っぱしから殺したくなったらこのおまじないを唱えるんだ。効くよ。いいか覚えろよ。ダチュラ、ダチュラだ」

「ラチュラ?」

「ダチュラだ」

「ダチュラ」

「忘れるなよ、きっと役に立つぞ」

(『コインロッカーベイビーズ』 村上龍より)

…と書いたが、わたしの青春時代は80年代だったため、闘争後の余韻もなく、時代は金満となりまだまだ上向くといった幻想に依っていた。そして、難解なものがたくさん生まれ、それを楽しむ余裕もあった。あれはあれで完全否定しがたいが、なにかを残したのかと問われればよくわからない。70年代のそれは濃密かつ凶暴で目眩がする。

コメント